楊平世/臺灣大學昆蟲學系昆蟲保育研究室教授

王億傑/臺灣大學昆蟲學系助理

吳加雄/臺灣大學昆蟲學系助理教授

袁啟善/臺灣大學昆蟲學系大學部學生

蔡祥瑜/臺灣大學昆蟲學系大學部學生

都市內蚊蟲往往牽涉到公共衛生、健康等問題,多數人唯恐避之而不及,但這些蚊蟲卻又跟人類生活息息相關,在絡繹不絕的公園內,對這些蚊蟲的調查及監測,更是不容輕忽。透過調查並估算,找出蚊蟲活動熱點時間,減少對遊憩民眾之騷擾,並用友善的方式 (物理、微生物防治),減少傳統用藥習慣,讓人與動物、環境能永續和平共存,達到生態平衡之功效。

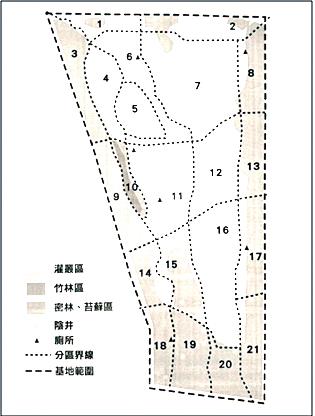

圖1 大安森林公園昆蟲資源及蚊蟲監測調查所劃分之21個樣區

利用人體誘集及定點觀察方式,監測園區內蚊蟲密度種類。人體誘集:每月調查一次,並選定一天分日間、傍晚、夜間三時段,於樣區內利用實驗人員手臂或是小腿吸引蚊蟲前來叮咬十分鐘,並觀察紀錄種類隻次,以利後續分析;定點觀察:同樣一月進行一次,選定每一樣區內陰暗潮濕位置,紀錄觀察範圍內停棲的蚊蟲。

| Family | species | 中文名 |

|---|---|---|

| Ceratopogonidae | Forcipomyia (Lasiohelea) taiwana (Shiraki, 1913) | 臺灣鋏蠓 |

| Culicidae |

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)

Armigeres (Armigeres) subalbatus (Coquillett, 1989)

Culex (Culex) pipiens Forskal, 1775

|

白線斑蚊

白腹叢蚊

地下家蚊

|

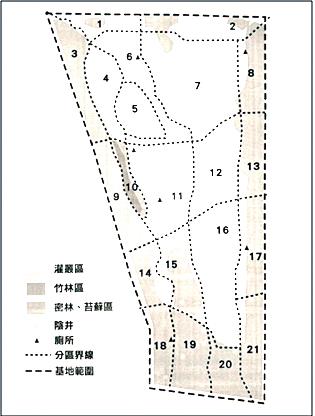

大安森林公園中,會有搔擾或是吸血性的雙翅目昆蟲約有 2 科 4 種 (表1),其中蚊科包含白腹叢蚊、白線斑蚊、地下家蚊共3種,而鋏蠓科則是臺灣鋏蠓 1 種 (圖2)。

圖2 大安森林公園四種騷擾吸血性雙翅目昆蟲。A:白腹叢蚊、B:台灣鋏蠓、C:地下家蚊、D:白線斑蚊

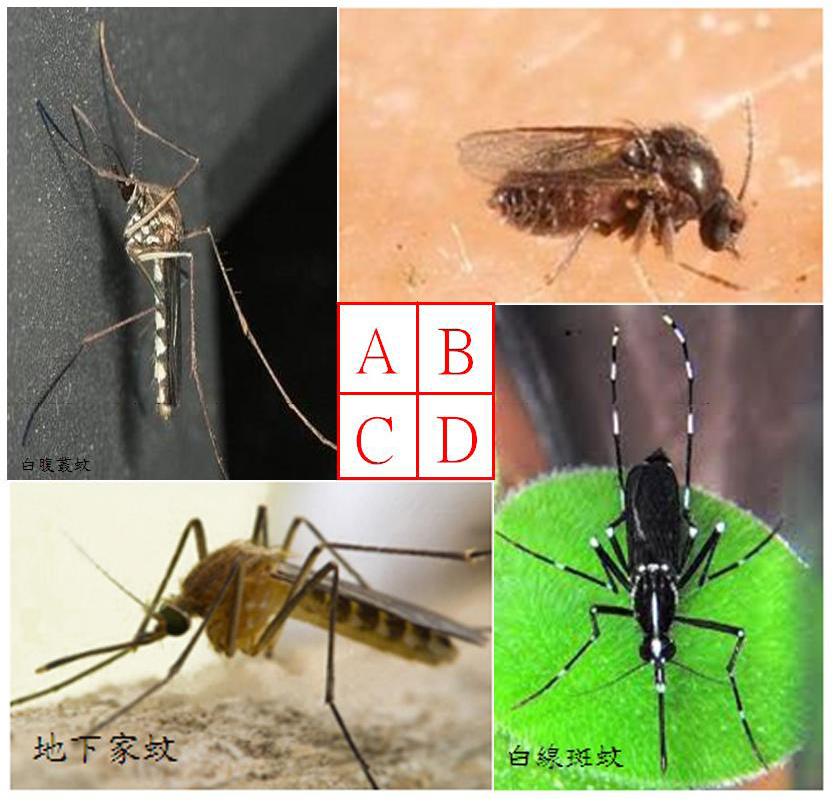

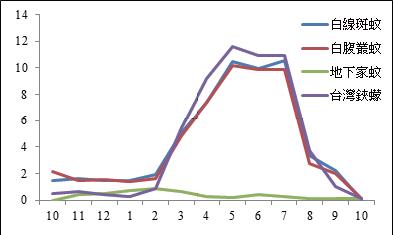

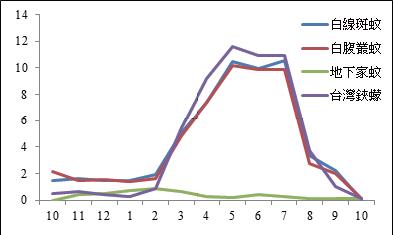

根據調查發現,在不同月份、時間會有不同的蚊蟲活動 : 日間出現的蚊蟲主要是以白線斑蚊及台灣鋏蠓為多,傍晚則為白腹叢蚊,而夜間係地下家蚊活動時間。以季節區分,白線斑蚊、白腹叢蚊、地下家蚊三種皆屬於夏季活動頻繁、量較多的種類;冬季主要是地下家蚊 (圖3)。

圖3 大安森林公園2013年10月至2014年10月白線斑蚊、白腹叢蚊、地下家蚊、台灣鋏蠓,四種雙翅目昆蟲活動數量。橫軸為月份,縱軸為平均密度

圖3 大安森林公園2013年10月至2014年10月白線斑蚊、白腹叢蚊、地下家蚊、台灣鋏蠓,四種雙翅目昆蟲活動數量。橫軸為月份,縱軸為平均密度

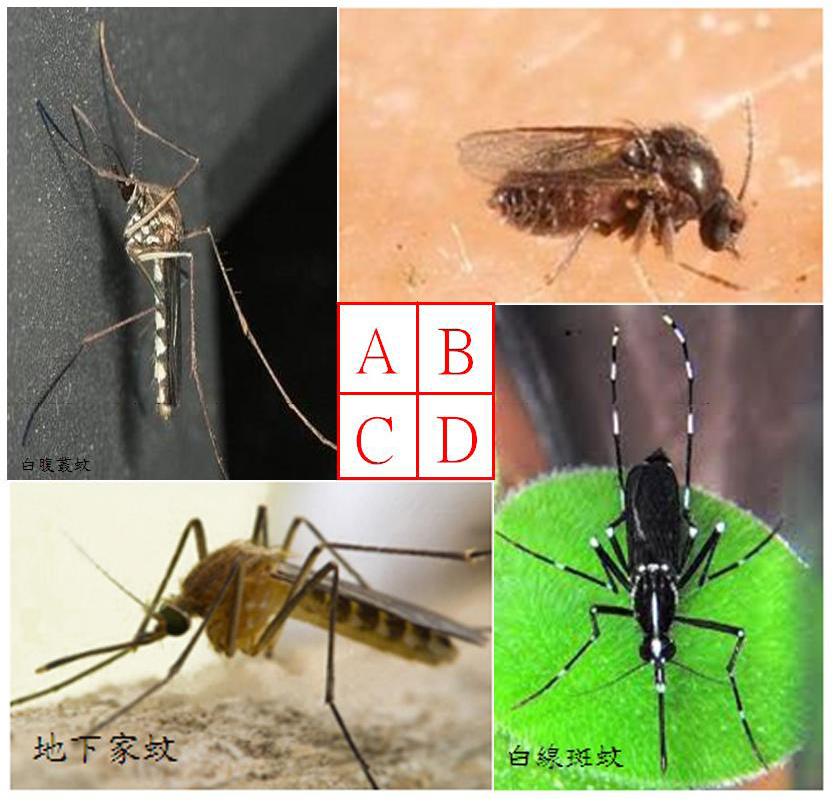

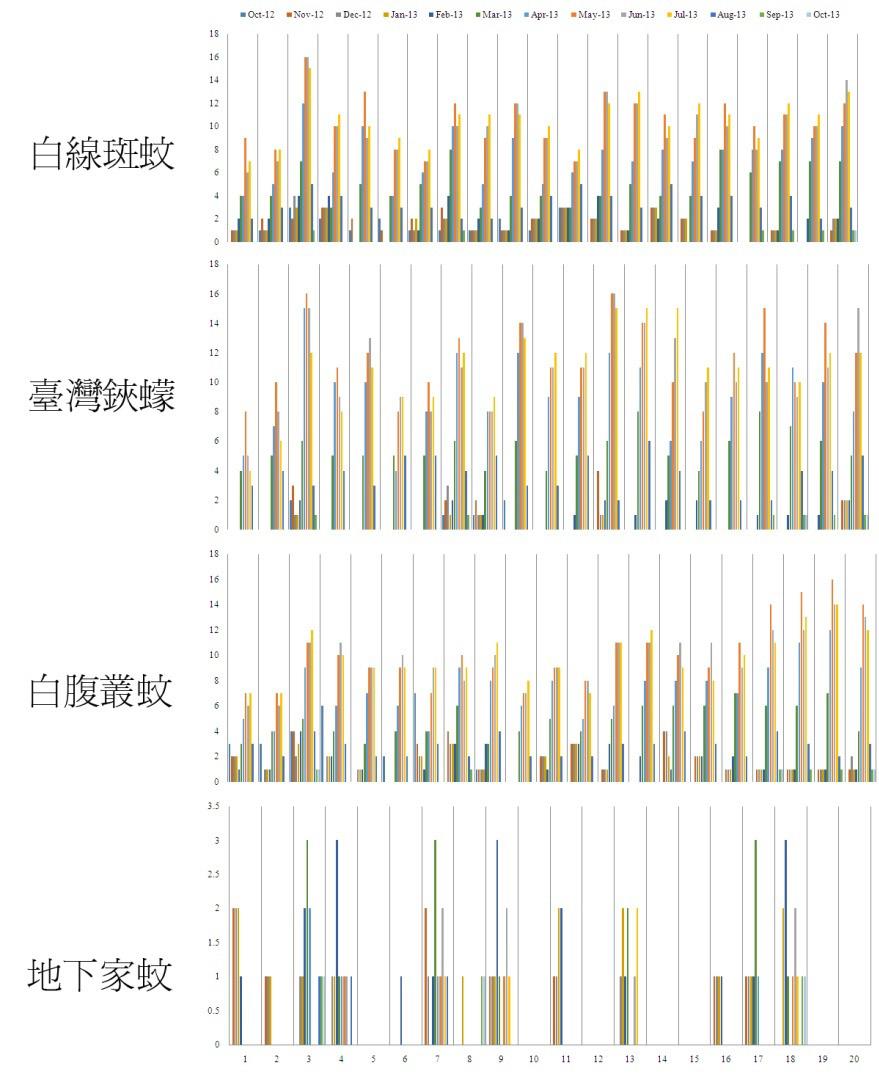

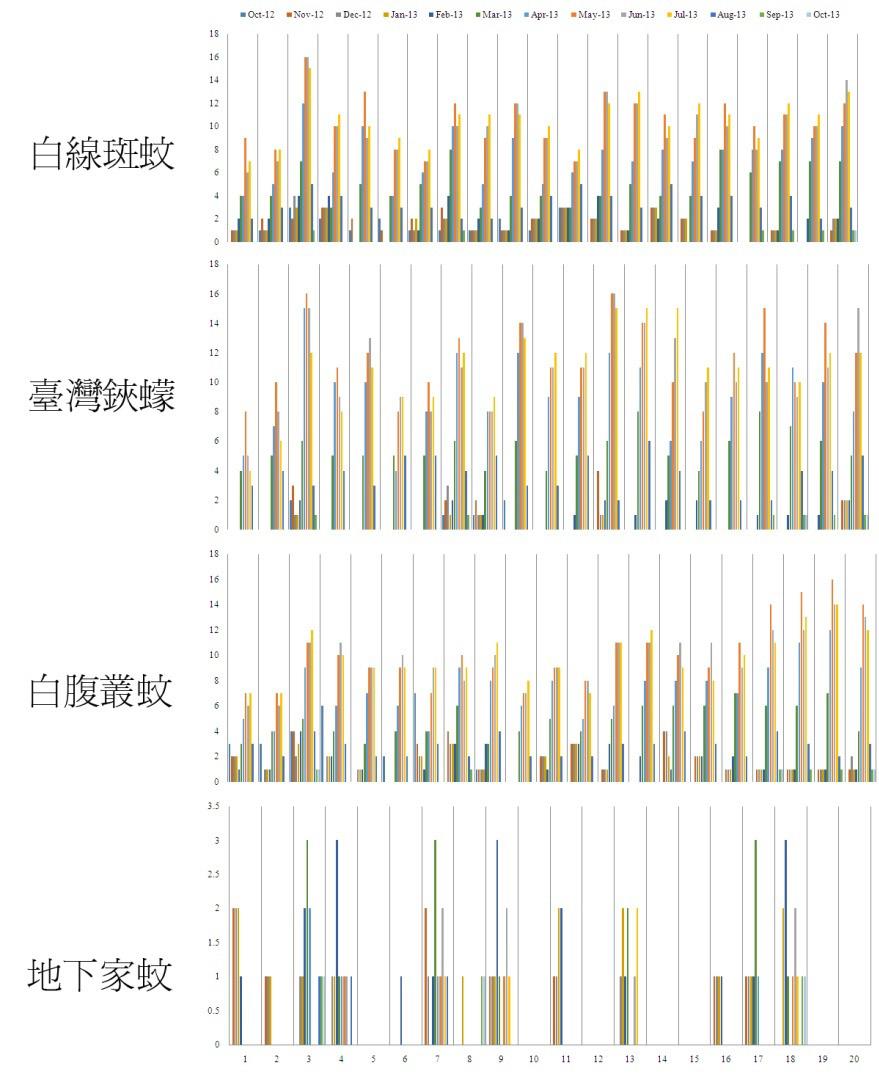

圖4 大安森林公園蚊蟲密度監測21樣區中四種騷擾吸血性蚊蟲分佈概況。橫軸為樣區編號,縱軸為平均十分鐘叮咬密度

從各樣區調查發現,白線斑蚊、台灣鋏蠓、白腹叢蚊皆是廣泛分佈全園區 (圖4),且為主要危害之物種;而地下家蚊分布侷限,主要棲息區域以廁所為主且數量較少,屬於輕度危害種類,總觀而言,大安森林公園騷擾吸血性蚊蟲危害主要是於夏季日間及傍晚且全區廣泛分佈,此段時間也是最多民眾利用活動,為求有效防治衛生公共病蟲害及騷擾,且兼顧環境友善之訴求,擬訂若干包含物理、微生物方式之生態防蚊方式:

(1) 施用蘇力菌以色列變種

於公園內積水處、排水溝、陰井或其他排水設施,施用蘇力菌以色列變種,殺滅白線斑蚊之幼蟲。

(2) 落葉清除

堆疊落葉造成陰暗、潮濕是白線斑蚊、白腹叢蚊及台灣鋏蠓等之成蟲所喜愛利用、躲藏的環境,有效清除落葉堆積,將可減少這些騷擾吸血性蚊蟲的活動範圍、棲所。

(3) 竹叢梳理

如同上述,砍除生長不佳,且外觀受損之竹子,將可有效降低竹叢種植密度,進而減少蚊蟲之棲息處。

(4) 青苔刮除

與青苔共生之藍綠菌所產生之生物膜,為小黑蚊幼蟲之主要食餌,定期刮除青苔及藍綠菌之生物膜,減少其幼蟲食物來源,可減少台灣鋏蠓幼蟲數量。

除了建議採上述之生態滅蚊方式進行防治外,大安森林公園之友基金會已在園區內設置防蚊液站,應可減少遊客受蚊蟲騷擾。

建議

大安森林公園外圍之密林區因環境陰暗、潮濕,且園區清潔人員清潔以步道為主,且僅將落葉掃至路旁灌叢下,形成蚊蟲棲息死角,使得密林區成為蚊蟲主要棲息區域,為求控制及減少蚊蟲對使用公園民眾叮咬或造成影響,建議與清潔人員或及相關承包單位,增加清掃灌叢下落葉次數,並協助刮除苔蘚,減少蚊蟲孳生的環境;另外,亦可在出入口設置數個防蚊液提供處供民眾使用,使蚊蟲為害降至最低。

(本文節錄於 臺灣造園景觀學會 造園景觀雜誌 季刊 85 大安森林公園昆蟲資源調查與經營管理建議)

當前位置:

當前位置: